Не стать зверем и пеплом

Не уверена, что кто-нибудь в 2010 году разделит мечту попасть в Ирак. Не очень понимали ее и в моем детстве. Нормальные девочки мечтали о Париже, а мальчики – о лесах Амазонки или Патагонии. У меня была дурацкая мечта. О ней и рассказать-то толком было некому. Я занималась плаванием и бредила Ираком. Плавание – спорт, располагающий к раздумьям. Я прочитала все книжки об этом крае, высокопарно именуемом колыбелью цивилизации, ликовала при названиях Ур и Урук, с закрытыми глазами рисовала карту местности и писала письма в Оксфорд и Кембридж профессорам с вопросами о ходе дел. Поразительно, что мне отвечали. Учительница истории терпеть меня не могла, потому что в ее глазах я была «не нашей девочкой» и отравляла класс ненужными разговорами. Она хотела испортить мне аттестат, но меня любили и не разрешили ей помешать мне поступить в университет. Я поступила. Со мной учились странные ребята, которым все в этой жизни было ясно. Они твердо знали, чего хотели – делать карьеру в Союзе или драпать на Запад. Те и другие выбирали кафедры про советское и американское – и все сразу понимали, кто что надумал. Наука археология в московском варианте оказалась скучной дисциплиной о вещах, люди любили ее за возможность ездить по стране и веселиться. Но я хотела в Ирак, поэтому мне было все равно, что там еще нужно было сдать, чтобы увидеть место, которое было ближе всего к Раю. Оно было, говорят, ровно там, где теперь пираты и 6-й флот США борются друг с другом. Когда мне сказали, что в Москве нет ученых по Ираку, я нашла такого в Питере. Поехала к нему в экспедицию в Туркмению. Это было величественно: пустыня, горы, жара. Но всего лишь глубокая провинция той главной красоты. Чтобы пресечь мою инициативу, был издан приказ, запрещающий студентам МГУ брать научных руководителей в других городах. Одна преподавательница вызвалась читать курс про колыбель цивилизаций. На второй лекции я ее поправила. Она путала названия, не знала карты и вообще не знала ничего. После третьей лекции она запретила мне их посещать. Поставила «неуд» за практику в ее экспедиции и требовала отчисления. Мне было все равно – Ирак воевал с Ираном. Меня любили на кафедре, поставили «пятерку» и хотели оставить в аспирантуре. Но меня больше не интересовала их наука. Едва Ирак перестал воевать с Ираном, новую войну начали США. В оцепенении я смотрела на телевизионную картинку, на которой в щепки разносили мою мечту и нашу общую колыбель. Вскоре рухнула моя страна, вместе с ней рухнула наука. И тут вместо борьбы классов придумали борьбу цивилизаций. Мое заледеневшее сердце учащенно билось, когда я читала статейку Хантингтона о грядущей войне цивилизаций. Я поняла, что рано или поздно они доберутся до нашей общей колыбели. Когда Колин Пауэлл показывал всему миру пробирку и уверял, что в этом яйце лежит игла от сердца Кощея, я поняла, что сейчас начнется. И снова наблюдала в телевизоре шквал огня по тому, что было потерянным Раем человечества. Когда начали сообщать, что именно украли из Багдадского музея, я рассмеялась: все это было украдено давным-давно и хранилось в важных музеях мира. И вот я в Багдаде. Как сказал мне улыбчивый католический священник, тут гораздо лучше, чем в Раю. Он говорил, как истинный христианин – ведь в Раю уже все по заслугам. А здесь, в стране разрушенных домов и понятий, в стране, где разорваны все человеческие связи, где тысячи людей разодраны на неопознаваемые кусочки и лежат на специальном кладбище по дороге к Кербеле, нужно крепко держать свою душу, чтобы не стать зверем или пеплом. Здесь, где все улицы перегорожены бетонными блоками и машинами, похожими на драконов, еще более крепкие стены встали между людьми. Здесь каждый добропорядочный гражданин стреляет в темноте на любой подозрительный звук и в глазах у него только деньги. У меня есть опыт разрухи в моей стране, и я не забыла, как это было. Но мы – сильные. По плечу ли такая ноша жителям потерянного Рая? Я не знаю. Но я поняла, почему я в своем счастливом советском детстве грезила об этой земле. Надежда Кеворкова, "Газета" Loading...

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.

Используется система Orphus

|

«Ярдэм» в лицах «Ярдэм» в лицахНовости партнеров

Loading...

Опрос

Выбор редакции

|

Аналитика Актуально Ислам в СМИ Фотостатьи Инфографика Видеостатьи Индустрия халяль Интересно Женщина в Исламе Наука и мироздание Страны и нации Стиль Культура и история Здоровье и питание Семья и дети Психология Татары и Ислам

Начинающему мусульманину Пророк Мухаммед История Ислама Сподвижники Мухаммеда Пророки до Мухаммеда Электронные книги Вопросы фикха Наставления Мусульманское видео

|

Подборки

Все подборки |

|

© 2009-2024 Информационное агентство "Инфо-ислам"

Все права на материалы опубликованные на сайте принадлежат медиа-группе "Ислам info".

При использовании материалов гиперссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ФС 77 – 45781 от 13.07.2011г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзор. Размещенные материалы 18+

|

Этот замечательный сайт сделан в студии Ариф Этот замечательный сайт сделан в студии Ариф |

Хэллоуин? Вашу тыкву через блендер.

Хэллоуин? Вашу тыкву через блендер. Советник муфтия Татарстана посетил ГУФСИН России по Свердловской области

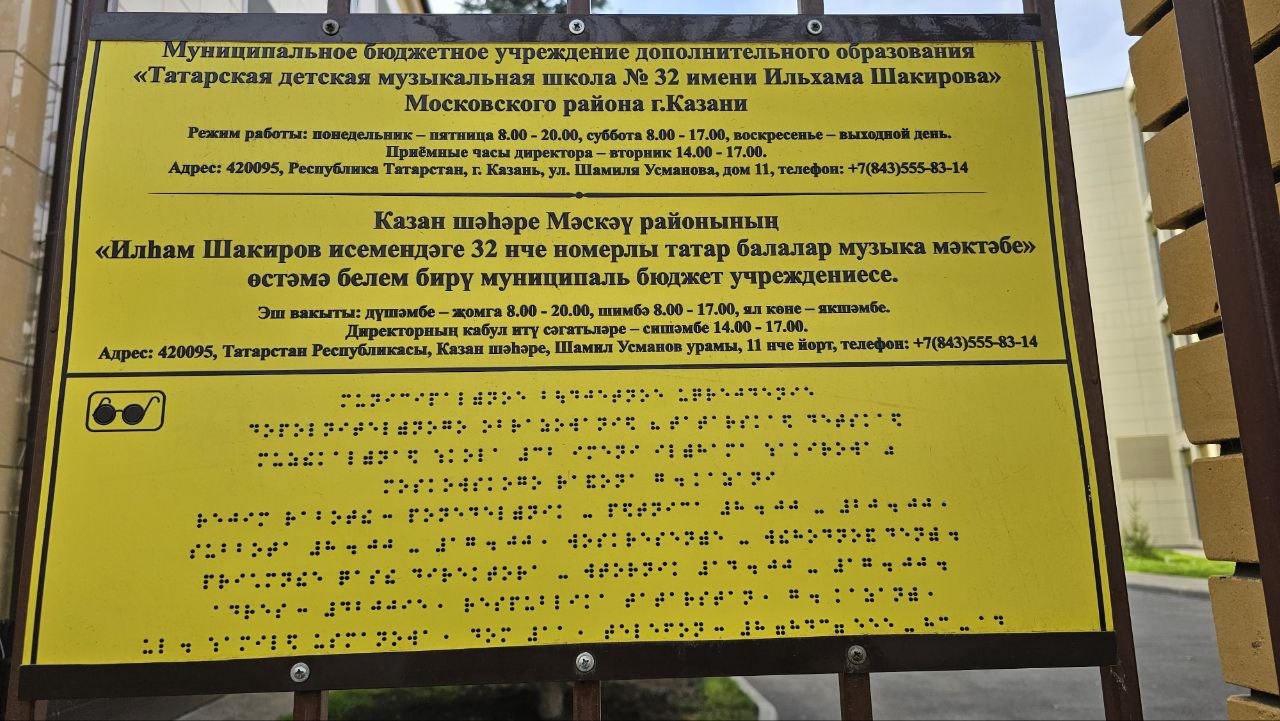

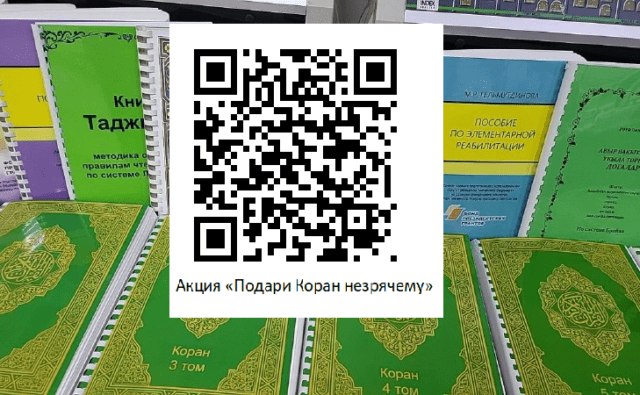

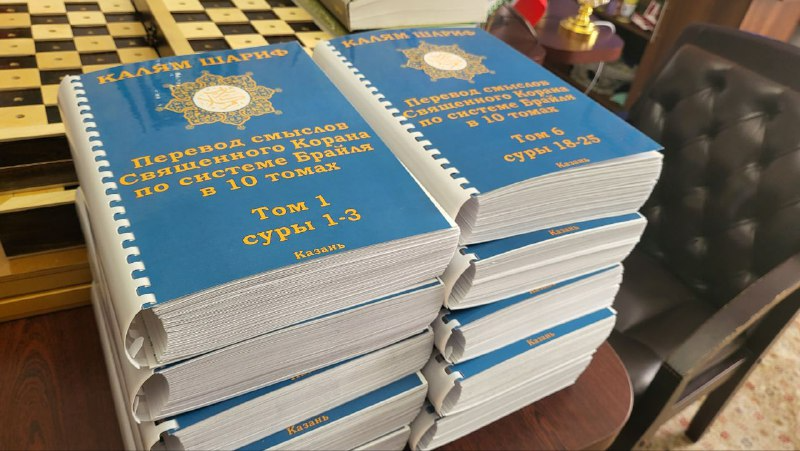

Советник муфтия Татарстана посетил ГУФСИН России по Свердловской области Ришат читает Коран по рельефу

Ришат читает Коран по рельефу Путин: Россия стремится упрочить авторитет БРИКС

Путин: Россия стремится упрочить авторитет БРИКС Лидеры ОАЭ, Ирана тоже прилетели на саммит БРИКС в Казани. На подходе Турция.

Лидеры ОАЭ, Ирана тоже прилетели на саммит БРИКС в Казани. На подходе Турция. Незрячие мусульмане приветствуют БРИКС. Они вдохновлены словами Путина.

Незрячие мусульмане приветствуют БРИКС. Они вдохновлены словами Путина. Нельзя давать поводов для внутренних междоусобиц — это вопрос государственной безопасности

Нельзя давать поводов для внутренних междоусобиц — это вопрос государственной безопасности О захвате заложников террористами в колонии №19 города Суровикино

О захвате заложников террористами в колонии №19 города Суровикино Илдар хазрат Баязитов: "Начните жизнь с благого!"

Илдар хазрат Баязитов: "Начните жизнь с благого!" Розалия Нургалиева. Мозаика «Тюбетейки» и «Ярдэм». Редкая красота для горожан и гостей.

Розалия Нургалиева. Мозаика «Тюбетейки» и «Ярдэм». Редкая красота для горожан и гостей. Десять исторически значимых мечетей для нас

Десять исторически значимых мечетей для нас Путь параолимпийского чемпиона Руслана Салимова к духовному просветлению и благотворительной деятельности

Путь параолимпийского чемпиона Руслана Салимова к духовному просветлению и благотворительной деятельности Как помочь приобрести комплект Корана незрячему?

Как помочь приобрести комплект Корана незрячему? Шалфей сверкающий: красна девица в красном!

Шалфей сверкающий: красна девица в красном! Посиделки в хиджабе. Вкусные фото!

Посиделки в хиджабе. Вкусные фото! «Яран*» (герань на татарском языке) во дворе вызывает восторг

«Яран*» (герань на татарском языке) во дворе вызывает восторг Для чего нужны мечети?

Для чего нужны мечети? Мусульманское воспитание и детский сад

Мусульманское воспитание и детский сад Детские страхи – взрослая проблема

Детские страхи – взрослая проблема Мир глазами ребенка

Мир глазами ребенка Почему плачет ребенок?

Почему плачет ребенок? Особый вид милостыни. Фото из репортажей раздачи гушра.

Особый вид милостыни. Фото из репортажей раздачи гушра. Нужен ли мусульманам психолог?

Нужен ли мусульманам психолог? Успешное начало саммита БРИКС в Казани

Успешное начало саммита БРИКС в Казани Помогающим приобретать перевод смыслов Корана

Помогающим приобретать перевод смыслов Корана На обиженном воду ....

На обиженном воду .... «Кого сегодня презрительно именуют «трудовыми мигрантами», не чужие нам люди»

«Кого сегодня презрительно именуют «трудовыми мигрантами», не чужие нам люди» "У нас очень хорошая молодежь".

"У нас очень хорошая молодежь". Правда ли, что Мухаммад написал Коран?

Правда ли, что Мухаммад написал Коран? Мужчины и женщины: рожденные быть разными

Мужчины и женщины: рожденные быть разными Типография для незрячих: Коран, Тафсир

Типография для незрячих: Коран, Тафсир Этикет первой брачной ночи

Этикет первой брачной ночи Кризис нравственности

Кризис нравственности